119991, Москва,

Ленинский просп., 31

Тел.: (495) 952-07-87

Факс: (495) 954-12-79

e-mail: info@igic.ras.ru

Дополнительные ссылки

|

Заведующий лабораторией – кандидат химических наук Чураков Андрей Викторович

1. Исследование кристаллохимии твердофазной топохимической реакции [2+2]-фотоциклоприсоединения (ФЦП), идущей без разложения монокристалла. Основной метод ислледования – рентгеноструктурный анализ в сочетании с анализом данных Кэмбриджской базы данных (КБСД).

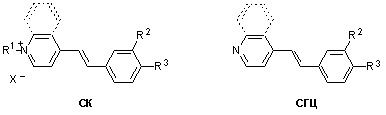

В лаборатории развивается подход, базирующийся на кристаллической и молекулярной инженерии. Кристаллическая инженерия направлена на создание таких кристаллических упаковок, которые размещают этиленовые молекулы в виде стопок или параллельных димеров, предорганизованных для осуществления реакции ФЦП. Молекулярная инженерия состоит в разработке моделей и создании таких молекулярных систем, в которых за счет разного рода направленных взаимодействий (вторичных и водородных связей, ионных взаимодействий и др.) априори с большой вероятностью формируются параллельные димеры.

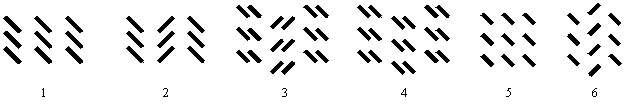

Исходная часть работы – выяснение того, какие именно кристаллические упаковки могут существовать в плоских сопряженных молекулярных системах. Анализ данных КБСД установливает 6 канонических упаковочных мотивов для таких систем, 4 из которых (1, 2, 3, 4) благоприятны для формирования параллельных димеров.

Для стириловых красителей (СК), которые предложены нами, реализуются исключительно стопочные упаковки (1 и 2), благоприятные для ФЦП, а для стирилгетероциклов (СГЦ) – остальные четыре, но только две из них (3 и 4) благоприятны для ФЦП.

Таким образом, общая проблема непредсказуемости кристаллических упаковок в случае СК решается как следствие правильного выбора объектов исследования. Задача увеличения вероятности формирования упаковок 3 и 4 в СГЦ решается двумя способами: (1) модификацией молекул, при которой расширяется область сопряжения, что увеличивает вероятность образования димерных пар, объединенных стэкинг-взаимодействиями; (2) протонированием молекул по атому азота, то есть превращением нейтральных молекул СГЦ в электронные аналоги СК.

В цикле работ разработаны приемы, приводящие к реализации кристаллической упаковки, в которой реакцию ФЦП можно провести в монокристалле без его разрушения. Для этого проводилось (1) варьирование аниона; (2) сокристаллизация исходных СК и СГЦ с малыми органическими молекулами, конформационная и позиционная подвижность которых компенсирует внутренние напряжения, возникающие в кристалле в результате больших атомных смещений в ходе ФЦП; (3) введение конформационно гибкого фрагмента в состав исходной молекулы.

Перспектива использования монокристаллов СК и СГЦ при разработке ячеек для оптической записи и хранения информации опирается на последовательное протекание как прямой, так и обратной фотохимической реакции. Нам впервые удалось доказать осуществимость обеих фотохимических реакций в одном и том же монокристалле без его разрушения. Кристаллическая упаковка удерживает молекулы в определенном порядке, что позволяет проведение процесса «туда-обратно» кристаллографически нелимитированное число раз. Это делает любой самый малый монокристалл СК и СГЦ естественным устройством для оптической записи и хранения информации.

2. Исследование кристаллической структуры новых пероксосольватов органических и простых неорганических соединений. Персольваты широко применяются в промышленности и медицине как отбеливающие и обеззараживающие средства. Крайне важным является выявление структурных факторов, влияющих на их стабильность и предельную величину содержания пероксида. Особенности их кристаллической упаковки могут послужить базой для моделирования транспорта пероксида водорода в биологических системах.

На примере широкого ряда природных аминокислот установлено, что перекись водорода является существенно более сильным сольватообразующим агентом, чем вода. Показано, что в полученных соединениях H2O2 образует от трех до пяти водородных связей, причем структурообразующими всегда являются две прочные донорные водородные связи типа HOO-H…O.

Установлено, что взаимное изоморфное замещение молекул воды на перекись водорода в структурах органических сольватов является совершенно общим явлением для таких соединений, объясняя невысокую стабильность многих персольватов к выветриванию.

Найдено, что в структурах персольватов молекулы перекиси, в отличие от воды в гидратах, не склонны образовывать кластеры и бесконечные цепи с межпероксидными водородными связями.

3. Исследование молекулярной и кристаллической структуры гиперкоординационных соединений элементов III, IV и V групп, формируемых полидентатными (алканол)аминными и родственными лигандами. Эти комплексы представляют значительный интерес для выяснения природы и характеристик гипервалентных взаимодействий.

Впервые структурно охарактеризованы такие классы соединений, как флуоренилгерматраны, азагерматраны, азагермоканы (и их фторированные производные), бис-титаноканы, комплексы окановых станниленов и гермиленов с нульвалентными переходными металлами.

Показано, что пятичленные металлациклы в незамещенных по углеродному каркасу герматранах и азагерматранах имеют Сa-конвертную конформацию. Большинство из этих соединений демонстрирует статическую неупорядоченность конвертных атомов углерода, всегда носящую согласованный (кооперативный) характер. Напротив, для 3,7,10-замещенных атранов обычной является неупорядоченность по Сb-конвертному атому с несогласованными заселенностями. В случае расположения этих молекул на кристаллографических зеркальных плоскостях неупорядоченность всегда носит кооперативный характер. В свою очередь, неупорядоченность для окановых структур наблюдается очень редко.

4. Изучаются закономерности образования кристаллической и молекулярной структур карбоксилатных комплексов палладия – перспективных прекурсов для получения катализаторов дожигания выхлопных газов. Обнаружено, что основными структурными единицами в данных молекулах являются фрагменты Pd2(CO)2 и Pd2(RCO2)2, соединенные в три-, тетра- или гексаядерные кластеры за счет бидентатных нитрозо- или нитро-групп. Выяснилось, что размерность остова в большинстве случаев определяется электронодонорными/акцепторными свойствами заместителя при карбоксильном фрагменте, а не его размерами. Впервые структурно охарактеризованы комплексы палладия с терминальными NO-лигандами и показано, что они всегда имеют уголковое строение.

5. На основе анализа Кэмбриджского банка структурных данных исследуются закономерности строения высоковалентных оксо- и диоксо- комплексов молибдена, вольфрама, рения и технеция.

6. Рентгеноструктурные исследования солей и комплексов декаборатных анионов с переходными металлами. Был обнаружен ряд новых необычных типов координации металла с кластерными анионами.

7. В лаборатории также проводятся структурные исследования следующих классов соединений:

Всего за 2009 – 2013 гг. сотрудниками лаборатории опубликовано 266 статей в рецензируемых научных журналах. Из них 177 – в отечественных и 89 – в международных журналах.

Участие в проектах

РФФИ 08-03-00031-а, руководитель – проф. Л.Г.Кузьмина

РФФИ 10-03-00086-а, руководитель – к.х.н. А.И.Чураков

РФФИ 11-03-00647-а, руководитель – проф. Л.Г.Кузьмина

Сотрудники лаборатории являлись исполнителями в следующих грантах РФФИ: 06-03-08202-офи, 06-03-32899-а, 06-03-33162-а, 06-03-3246-а, 006-03-33032-а, 07-03-00682-а, 07-03-00637-а, 09-03-00536-а, 09-03-91284-ИНИС_а, 09-03-92476-МНКС_а, 10-03-00470-а, 11-03-92478-МНТИ_а, 12-03-00206-а

Лаборатория принимала участие в выполнении ряда Программ фундаментальных исследований Президиума РАН (гранты № 7П13 и № 18П13) и Отделения химии и наук о материалах (№ 6 и № 7).

Royal Society, International Joint Project 2011-2012, руководитель – проф. Л.Г.Кузьмина

Royal Society of Chemistry, Journals Grant for International Authors, февраль 2011 г, руководитель – проф. Л.Г.Кузьмина

Royal Society of Chemistry, Journals Grant for International Authors, сентябрь 2011 г., руководитель – к.х.н. А.И.Чураков

Сотрудничество

Лаборатория проводит исследования в тесном сотрудничестве с ведущими вузами России, СНГ и дальнего зарубежья, институтами РАН.

1. Химический факультет МГУ, Кафедра органической химии (лаб. Координационных металлооганических соединений, Биологически активных органических соединений, Супрамолекулярной химии и нанотехнологии органических материалов, Физической органической химии), Кафедра химии нефти и органического катализа (Лаборатория химии углеводородов нефти),

2. Центр фотохимии РАН (лаб. Синтеза и супрамолекулярной химии фотоактивных соединений, Квантовой химии и молекулярного моделирования).

3. Институт химии растворов РАН (лаб. Физической химии лекарственных соединений).

4. Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН, Лаборатория рентгеноструктурных исследований.

5. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Факультет естественных наук, Кафедра квантовой химии.

6. Российский университет дружбы народов, Факультет физико-математических и

естественных наук, Кафедра общей химии.

7. Южный феральный университет, НИИ Физической и органической химии

8. Институт химии Коми НЦ УрО РАН, лаб. Органического синтеза и химии природных соединений

9. Кристаллографический центр химического факультета Даремского университета, Великобритания (Durham University) – на основании договора о научном сотрудничестве с ИОНХ РАН № 2/0797 от 05.02.2013

10. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Украина (Факультет естественных наук, Кафедра химии).

11. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Украина (Химический факультет, Кафедра общей химии и полимеров)

12. Химический факультет университета Брока, Канада (Brock University)

Диссертации

Лермонтова Эльмира Харисовна, кандидатская диссертация «Элементсодержащие (B, Ge, Sn, Pb) циклы с внутримолекулярной координационной связью элемент-азот на основе диалканоламинов и диэтилентриаминов» по специальностям 02.00.03 – Органическая химия, 02.00.08 – Химия элементорганических соединений, защищена 16.05.2007

Кучерепа Николай Степанович, кандидатская диссертация «Моделирование мезогенного состояния и роль конформационных превращений при фазовых переходах в жидкокристаллических соединениях» по специальности 02.00.04 – Физическая химия, защищена 27.10.2009

Гл.н.с., д.х.н. Сергиенко Владимир Семенович – член диссертационного совета Д 002.021.01, член ученого совета ИОНХ РАН

|

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рассылка новостей

|